PR

地上権は、他人の土地に工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。賃借権としての借地権と違い、地上権は「物件である」という点が特徴です。

| 賃借権(よく見る借地権) | 債権 |

| 地上権 | 物件 |

賃借権の中でも地上権は、土地を自分の土地のように利用できる強力な権利なのです。

地上権を設定すると、土地所有者の承諾なしに建物の建築や増改築、地上権の譲渡(売却)や転貸が可能です。借地権(賃借権)と比べて土地を自由に利用できる点が大きな特徴ですが、契約期間や地代などの注意点もあります。

なお、借地権と地上権の比較については、以下の記事がおすすめです。

地上権は強力な権利だが登記しないと第三者に対抗できない

地上権と借地権は、どちらも他人の土地を利用する権利ですが、その性質や内容にはいくつかの違いがあります。

地上権は、土地を全面的に支配できる強力な権利ですが、借地権は土地所有者の承諾が必要な場面が多いなど、利用に制限があります。

地上権の定義

地上権とは、他人の土地に工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利のこと。民法第265条に規定されている物権の一種です。

物権とは、物を直接的に支配できる権利で、所有権と同じように強い権利なのです。

例えば、AさんがBさんの土地に地上権を設定して家を建てた場合、AさんはBさんの土地を自分の土地のように使用できます。

この場合、30年などの長期間にわたる契約を結びます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 他人の土地に工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利(物権) |

| 根拠法令 | 民法第265条 |

| 具体例 | AさんがBさんの土地に地上権を設定し、家を建てる |

| 期間 | 30年などの長期間 |

地上権の基本的な内容を理解することで、借地権との違いがより明確になります。

借地権の定義と土地賃借権

借地権とは、建物を所有する目的で、他人の土地を借りる権利のことです。借地権には、地上権と土地賃借権の両方を含みます。

一般的に「借地権」と言う場合は、地上権ではなく、土地賃借権を指す場合が大半です。

土地賃借権は、民法第601条に規定されている賃貸借契約に基づく権利です。地上権が物件であるのに対して、土地賃借権は債権です。

例えば、CさんがDさんの土地に建物を建てるために土地を借りる場合、CさんはDさんに地代を支払う必要があります。

この場合、契約期間や更新条件などを定めた契約を結びます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 建物を所有する目的で、他人の土地を借りる権利(地上権と土地賃借権がある) |

| 根拠法令 | 土地賃借権は民法第601条 |

| 具体例 | CさんがDさんの土地を借りて、家を建てる |

| 支払い | 地代 |

借地権は、建物を建てるために土地を借りる場合に、最も広く使われている権利といえるでしょう。

借地権(賃借権)と地上権の存続期間比較

建物所有を目的とする場合、地上権でも土地賃借権でも、借地借家法が優先適用されるため存続期間のルールは実質的に同じです。一方、建物所有目的以外の地上権(太陽光パネル設置など)は民法が適用され、当事者が自由に期間を設定できます。

主要な存続期間ルール

建物所有目的の場合

| 契約類型 | 当初期間 | 更新後の期間 | 更新の可否 |

|---|---|---|---|

| 普通借地権 (地上権・賃借権共通) | 最低30年 | 1回目:最低20年 2回目以降:最低10年 | 可能(正当事由なければ拒絶不可) |

| 定期借地権 (一般) | 50年以上 | ー | 更新なし |

| 定期借地権 (建物譲渡特約付) | 30年以上 | ー | 更新なし |

| 定期借地権 (事業用) | 10年以上50年未満 | ー | 更新なし |

建物所有目的以外の地上権(民法適用)

当事者の合意で自由に設定可能。期間の定めがない場合は、裁判所が20~50年の範囲で決定します。

押さえておきたい重要ポイント

普通借地権の特徴:更新が原則で借地人の権利が強く保護されます。30年未満の契約は無効となり自動的に30年に延長されるため、実質的に半永久的な利用が可能です。

定期借地権の特徴:期間満了で確実に土地が返還されます。更新がないため、残存期間が資産価値に直結します。

1992年8月1日以前の契約は旧借地法が適用され、建物の構造(堅固/非堅固)により期間が異なるため、古い借地権を扱う際は特に注意が必要です。

権利の強さの比較

地上権は物権であり、土地を直接的に支配できる強力な権利です。

一方、借地権(土地賃借権)は債権であり、土地所有者との契約に基づく権利であるため、地上権に比べて権利が弱くなります。

具体的には、地上権者は、土地所有者の承諾なしに、地上権を譲渡したり、転貸したり、抵当権を設定したりできます。

しかし、借地権者の場合、これらの行為を行うには土地所有者の承諾が必要です。

| 比較項目 | 地上権(物権) | 借地権(土地賃借権)(債権) |

|---|---|---|

| 権利の性質 | 物を直接的に支配できる権利 | 土地所有者との契約に基づく権利 |

| 譲渡・転貸 | 土地所有者の承諾は不要 | 土地所有者の承諾が必要 |

| 抵当権設定 | 可能 | 原則不可 |

地上権と借地権のどちらを選ぶかは、土地の利用目的や期間などを考慮して、慎重に検討することが大切です。

す。

譲渡・転貸の制限の比較

地上権は、土地所有者の承諾なしに、自由に譲渡・転貸できます。

これは、地上権が物権であり、土地を直接的に支配できる強い権利だからです。

一方、借地権(土地賃借権)は、原則として、土地所有者の承諾がなければ譲渡・転貸できません。

これは、借地権が債権であり、土地所有者との契約に基づく権利だからです。

| 比較項目 | 地上権 | 借地権(土地賃借権) |

|---|---|---|

| 譲渡 | 土地所有者の承諾不要 | 原則として土地所有者の承諾が必要 |

| 転貸 | 土地所有者の承諾不要 | 原則として土地所有者の承諾が必要 |

借地権を譲渡・転貸する場合は、土地所有者の承諾を得るために、承諾料を支払う必要がある場合もあります。

登記義務の比較

地上権は、登記をしないと第三者に対抗することができません。

「第三者に対抗する」とは、地主以外の人にも借地権の存在を主張できるということです。

例えば、地上権が登記されていれば、土地所有者が土地を売却した場合でも、新しい土地所有者に対して地上権を主張できます。

一方、借地権(土地賃借権)の場合、事情が異なります。

確かに、借地権を登記しておけば、地上権と同様に、第三者に対して権利を主張できます。

| 比較項目 | 地上権 | 借地権(土地賃借権) |

|---|---|---|

| 登記義務 | 任意だが事実上必須 | 任意 |

| 第三者対抗 | 登記により可能 | 登記または借地上の建物の登記 |

借地権の場合、その土地上にある建物の登記をすることで、土地の賃借権を第三者に対抗できます(借地借家法第10条)。

借地借家法では、以下のように規定されています。

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

地上権の種類と特徴

地上権には、いくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

主な地上権の種類として、約定地上権、区分地上権、法定地上権の3つがあげられます。

これらの違いを理解することで、地上権が設定された物件を確実に取り扱うことができます。

約定地上権

約定地上権は、土地の所有者と地上権者との契約によって設定される地上権です。

法定地上権とは異なり、当事者間の合意に基づいて自由に内容を決めることができます。

例えば、契約期間や地代、土地の利用目的などを当事者間で話し合い、合意した内容を契約書に記載します。

| 約定地上権のメリット | 説明 |

|---|---|

| 契約内容の自由度が高い | 契約期間や地代、土地の利用目的などを当事者間で自由に決められる |

| 土地の利用目的に合わせて柔軟に対応できる | 例えば、太陽光発電設備を設置するために地上権を設定するなど、目的に合わせて柔軟に対応できる |

| 法定地上権が発生しないケースでも地上権を設定できる | 例えば、土地と建物の所有者が異なる場合や、抵当権が設定されていない場合でも、当事者間の合意があれば地上権を設定できる |

約定地上権は、当事者間の合意に基づいて設定されるため、双方のニーズに合わせて柔軟な契約内容にすることができます。

区分地上権

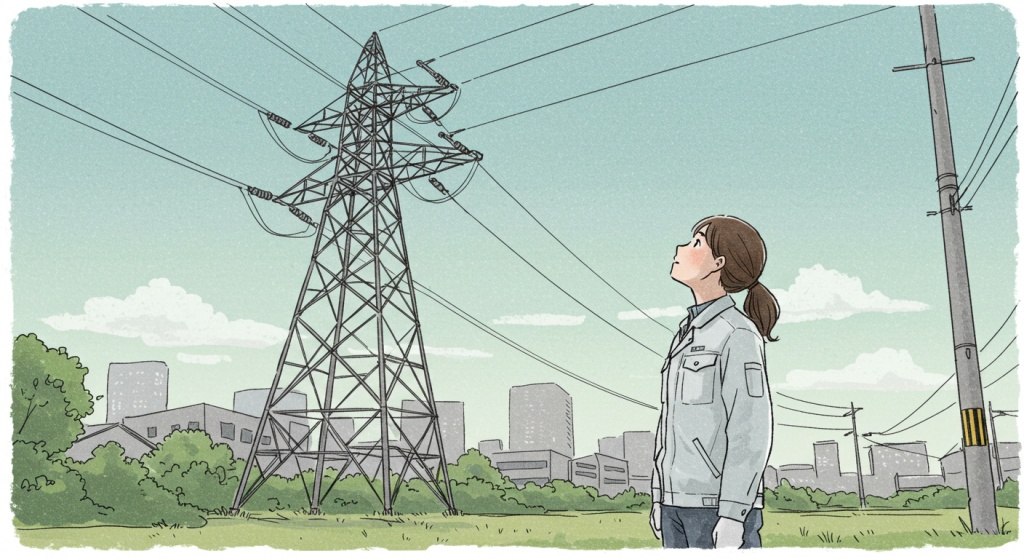

区分地上権は、地下や空中など、土地の一部分だけを利用する際に設定される権利です。

例えば、東京メトロなどの地下鉄や、高速道路の高架部分などが区分地上権の代表的な例として挙げられます。

これらの施設は、土地の所有者の承諾を得て、地下や空中に区分地上権を設定することで建設されています。

| 利用例 | 詳細 |

|---|---|

| 地下鉄 | 地下にトンネルを建設し、鉄道を運行 |

| 高速道路 | 高架橋を建設し、道路を設置 |

| 送電線 | 空中に電線を設置し、電気を送る |

区分地上権は、都市部など土地の高度利用が必要な場所で多く見られます。

土地全体を利用するのではなく、必要な部分だけを利用できるため、土地の有効活用に繋がります。

なお、区分地上権についての詳しい解説は以下の記事に掲載しています。

法定地上権

法定地上権は、土地と建物の所有者が異なる場合に、建物のために自動的に発生する地上権です。

例えば、Aさんが土地と建物を所有し、土地だけに抵当権を設定していたとします。

Aさんが住宅ローンを返済できなくなり、土地が競売にかけられBさんが落札しました。

この場合、Aさんの建物には法定地上権が自動的に発生し、AさんはBさんに地代を支払うことで建物を使い続けられます。

| 法定地上権の成立要件 | 説明 |

|---|---|

| 抵当権設定当時に土地上に建物が存在すること | 更地の場合は成立しません |

| 土地と建物の所有者が同一であること | 抵当権設定時に所有者が異なる場合は成立しません |

| 土地または建物に抵当権が設定されていること | 抵当権が設定されていない場合は成立しません |

| 競売により所有者が異なること | 競売以外の理由(例:贈与)で所有者が異なる場合は成立しません |

法定地上権は、建物の保護を目的とした権利であり、競売などによって土地と建物の所有者が異なることになった場合でも、建物所有者が土地を利用し続けられるようにするためのものです。

地上権のメリット・デメリット

地上権は、他人の土地を長期間利用できる強力な権利ですが、土地所有者と地上権者の双方にメリットとデメリットがあります。

土地所有者にとってのメリット

地上権設定によって、土地所有者は土地を手放すことなく、安定した収入を得られます。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 地代収入 | 土地を貸し出すことで、定期的に地代を受け取れます |

| 固定資産税などの負担軽減 | 土地の利用状況によっては、税金の負担が軽くなる場合があります |

| 土地の管理負担の軽減 | 地上権者が土地を利用・管理するため、所有者の手間が省けます |

| 契約終了後の土地利用の自由度 | 契約期間が満了すれば、土地を自由に利用できるようになります(ただし、契約内容によります) |

土地を貸し出す際の初期費用も少なく、長期間安定した収入を得たい場合に適しています。

例えば、郊外の広い土地を持っている場合、太陽光発電事業者などに地上権を設定して貸し出すことで、長期にわたる安定収入を見込めます。

土地所有者にとってのデメリット

土地所有者にとっての最大のデメリットは、土地の利用が大きく制限されることです。

| デメリット | 説明 |

|---|---|

| 土地の利用制限 | 地上権が設定された土地は、自由に利用したり売却したりできなくなります |

| 地上権者の権利の強さ | 地上権は非常に強い権利であり、土地所有者の意向で簡単に解除できません |

| 契約期間の長さ | 地上権の存続期間は長期にわたることが多く、その間は土地の利用が制限されます |

| 地代の増額請求の難しさ | 経済状況が変化しても、契約で定めた地代を簡単には増額できません(ただし、交渉は可能です) |

地上権は非常に強い権利なので、一度設定すると土地所有者の都合で簡単に解除できません。

例えば、30年の地上権を設定した場合、その間は土地を自由に使うことができなくなります。

地上権者にとってのメリット

地上権者は、土地を所有していなくても、自分の土地のように長期間利用できます。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 土地の長期利用が可能 | 契約で定められた期間、土地を安定して利用できます |

| 自由な利用・処分 | 土地所有者の承諾なしに、建物の建築・増改築や、地上権の譲渡・転貸が可能です(ただし、契約内容によります) |

| 抵当権設定が可能 | 地上権を担保にして、金融機関から融資を受けられます |

| 借地権(賃借権)よりも強い権利 | 賃借権に比べて、土地所有者からの干渉を受けにくいです |

例えば、住宅を建てるために土地を探している場合、地上権付きの土地であれば、土地を購入するよりも初期費用を抑えられ、住宅ローンも組みやすくなります。

地上権者にとってのデメリット

地上権者にとってのデメリットは、土地所有者に支払う費用が発生することと、契約内容によっては利用に制限があることです。

| デメリット | 説明 |

|---|---|

| 地代の支払い | 土地所有者に対して、定期的に地代を支払う必要があります |

| 契約内容による制限 | 契約内容によっては、建物の種類や用途、増改築などに制限を受ける場合があります |

| 契約終了時の原状回復義務 | 契約が終了した際には、原則として土地を元の状態に戻す必要があります(ただし、契約内容によります) |

| 地上権設定の難しさ | 土地所有者が地上権の設定に同意しない場合があり、希望する土地に地上権を設定できないことがあります |

例えば、商業施設を建てるために地上権を設定する場合、契約で用途が制限されていると、自由に店舗の種類を変えられない可能性があります。

地上権は、土地所有者と地上権者の双方にとって、メリットとデメリットをよく理解した上で設定することが大切です。

地上権に関する注意点

地上権は強力な権利ですが、注意すべき点もあります。ここでは、地上権に関してぜひ押さえておきたい注意事項を解説します。

地上権の登記

地上権は、登記をしないと第三者に対抗できません。

地上権は、土地の利用に関する強力な権利です。

しかし、地上権を登記していないと、土地所有者が土地を売却してしまった場合などに、新しい所有者に対して自分の権利を主張できなくなってしまう可能性があります。

例えば、AさんがBさんの土地に地上権を設定して家を建てたとします。

しかし、Aさんが地上権の登記をしていなかった場合、Bさんが土地をCさんに売却してしまうと、AさんはCさんに対して「自分がこの土地を使う権利を持っている」と主張できません。

結果として、Aさんは家を失ってしまう可能性があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 必要性 | 第三者(土地の新しい所有者など)に自分の権利を主張するため |

| 方法 | 法務局で地上権設定登記の手続きを行う |

| 注意点 | 登記には登録免許税などの費用がかかる。 |

地上権設定契約を結んだら、忘れずに登記の手続きを行いましょう。

そうすれば、安心して土地を利用できます。

地上権の相続

地上権は相続の対象となります。

地上権は、財産としての価値があるため、相続人に引き継がれます。

例えば、親が地上権を持っていて亡くなった場合、その子どもが地上権を相続します。

ただし、地上権を相続する際には、相続税がかかる場合があります。

地上権の評価額は、路線価や固定資産税評価額などを基に計算されます。

2023年のデータでは、相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)となっています。

| 相続できるもの | 相続できないもの |

|---|---|

| 地上権 | 一身専属権(その人にだけ認められる権利。例えば、生活保護を受ける権利など) |

地上権を相続する場合は、相続税の申告と納税を忘れずに行いましょう。

地上権の時効取得

地上権は、一定の条件を満たせば時効によって取得できます。

民法では、他人の土地を一定期間継続して使用し、所有の意思があった場合、時効によって地上権を取得できるとされています。

具体的には、20年間、公然と平穏に、かつ、他人の土地を自己のために使用する意思をもって占有し続けた場合に、時効取得が認められます。

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 期間 | 20年間(または10年間。占有開始時に善意無過失であれば10年間) |

| 自主占有 | 所有の意思をもって占有すること(自分の土地だと思って使用すること) |

| 公然 | 隠すことなく、誰でも見ることができる状態で占有すること |

| 平穏 | 暴力的な手段を使わず、穏やかに占有すること |

時効取得を主張するには、裁判所に訴えを起こす必要があります。

地上権と抵当権の関係

地上権と抵当権は、どちらが先に設定されたかによって、その後の権利関係が変わります。

抵当権は、住宅ローンなどでお金を借りる際に、土地や建物を担保にするための権利です。

もし、お金を返せなくなった場合、抵当権を持っている金融機関などは、土地や建物を競売にかけることができます。

| 先に設定された権利 | 後の権利への影響 |

|---|---|

| 地上権 | 土地が競売にかけられても、地上権者は土地を使い続けられる(ただし、地代の支払いは必要) |

| 抵当権 | 土地が競売にかけられると、地上権は消滅してしまう可能性がある(ただし、例外的に法定地上権が成立する場合もある) |

地上権設定後に抵当権が設定された土地が競売になった場合、原則として地上権は消滅しません。

しかし、抵当権設定後に地上権が設定された場合は、原則として、競売により地上権が消滅します。

区分地上権の活用事例

区分地上権は、土地の所有権を持たずに、特定の空間(地下や空中)を利用できる権利です。

都市部など土地の有効活用が求められる場所で、様々な形で活用されています。

地下空間の利用事例

地下空間の利用は、区分地上権が最も活用されている分野の一つです。

| 事例 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 東京メトロ | 地下鉄の路線や駅の多くは、区分地上権を設定して建設されています。 | 地上の土地利用に影響を与えずに、交通インフラを整備できます。 |

| 大手町地下通路(東京都) | オフィスビルや商業施設を結ぶ地下通路にも、区分地上権が設定されています。 | 天候に左右されず、快適な歩行者空間を提供できます。 |

| 共同溝 | 電気、ガス、水道などのライフラインをまとめて収容する地下施設にも、区分地上権が活用されています。 | 地上の景観を損なわず、安全にライフラインを管理できます。 |

| 地下駐車場 | 商業施設やマンションなどの地下駐車場にも、区分地上権が設定されることがあります。 | 限られた土地を有効活用し、多くの駐車スペースを確保できます。 |

これらの事例は、地下空間の利用が都市機能の維持・向上に不可欠であることを示しています。

区分地上権は、土地所有者と利用者の双方にメリットをもたらす制度と言えるでしょう。

空中権の利用事例

空中権の利用も、都市部を中心に広がりを見せています。

| 事例 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 大阪駅(JR西日本) | 駅舎上空に増築された商業施設「大阪ステーションシティ」は、空中権を活用した代表的な事例です。 | 土地の新たな取得をせずに、商業施設を拡張できます。 |

| 首都高速道路 | 高架の高速道路の多くは、区分地上権を設定して建設されています。 | 既存の道路や建物を避けながら、都市内の交通網を整備できます。 |

| リニア中央新幹線(建設予定) | 品川駅と名古屋駅間の大部分は地下トンネルで結ばれる予定で、区分地上権や大深度地下の使用が検討されています。 | 地上の土地利用にほとんど影響を与えずに、高速鉄道を建設できます。 |

| 送電線 | 電力会社の送電線も、空中権を活用した事例の一つです。 | 広範囲に電力を供給するために、効率的に送電網を整備できます。 |

これらの事例から、空中権の利用が、土地の高度利用やインフラ整備に貢献していることがわかります。

その他の利用事例

地下や空中以外にも、区分地上権は様々な形で活用されています。

| 事例 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 温泉権 | 温泉を利用する権利(湯口権)は、区分地上権に準ずる権利として扱われることがあります。 | 土地の所有権がなくても、温泉を利用できます。 |

| スキー場のリフト | スキー場のリフトやゴンドラも、区分地上権を設定して設置されることがあります。 | 他人の土地を通ってリフトを設置できます。 |

| 採石権 | 一定の土地において土石または岩石を採取する権利にも区分地上権が設定される場合があります。 | 地価が安い土地で資材の採掘が可能になります。 |

| トンネル | 山間部などの道路や鉄道のトンネルも、区分地上権が設定されて建設される場合があります。 | 土地所有者の意向に左右されずに計画を実行できます。 |

これらの事例は、区分地上権が多様な利用形態に対応できる柔軟な権利であることを示しています。

今後も、土地の有効活用や新たな事業展開に、区分地上権が活用されることが期待されます。

よくある質問(FAQ)

地上権設定契約書は、どのような場合に作成が必要ですか?

地上権設定契約書は、地上権を設定する際に必ず作成が必要な書類です。地上権は、土地所有者と地上権者の合意に基づいて設定されますが、口約束だけではトラブルの原因になります。契約書を作成し、権利の内容を明確にすることで、安心して土地を利用できます。

地上権の地代は、どのように決まりますか?

地上権の地代は、当事者間の合意によって自由に決められます。ただし、法定地上権の場合は、当事者間の協議がまとまらない場合、裁判所に地代の決定を求めることができます。一般的には、固定資産税の3~4倍や、更地評価額の1%などが相場とされています。

地上権と賃借権は、どちらが借り主にとって有利な権利ですか?

地上権と賃借権のどちらが有利かは、土地の利用目的や期間などによって異なります。一般的に、長期間にわたって土地を自由に利用したい場合は地上権が、一時的な利用や、土地所有者の承諾を得ながら柔軟に利用したい場合は賃借権が有利と言えるでしょう。

区分地上権は、どのような場合に設定されますか?

区分地上権は、地下鉄や高速道路など、土地の地下や空中の一部を利用する場合に設定されます。土地全体ではなく、特定の空間だけを利用する権利を設定することで、土地所有者と利用者の双方にとって、土地の有効活用が可能になります。

法定地上権は、どのような場合に発生しますか?

法定地上権は、抵当権が設定された土地とその上の建物が競売にかけられ、土地と建物の所有者が異なることになった場合に、建物を保護するために自動的に発生する権利です。抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者であることが条件となります。

永小作権とは、どのような権利ですか?

永小作権とは、小作料を支払って他人の土地で耕作や牧畜をする権利のことです。地上権とは異なり、建物を建てる目的で設定することはできません。農地を利用する際によく利用される権利です。

まとめ

この記事は、地上権についてわかりやすく解説したものです。

地上権とは、他人の土地に建物などを建てて、その土地を使用できる権利のことです。

この記事の重要なポイント

- 地上権:他人の土地を使える権利(とても強い権利)

- 借地権との違い:地上権は、土地の所有者の許可なしに、建物を建てたり、権利を売ったりできる

- 区分地上権:地下鉄や高速道路など、土地の一部(地下や空中)だけを使う権利

- 法定地上権:土地と建物の所有者が違う場合に、建物を守るために自動的に発生する権利

さて、ここまでで地上権について理解できたでしょうか。もし「まだ疑問が残る」という場合は、弊社および定型各社の無料相談を利用してください。

自分で対応するのは難しいと感じたら

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。

また、借地権との違いについて気になる場合は以下の記事も参考になります。

参考文献

- e-Gov法令検索(最終改正反映)『民法(明治二十九年法律第八十九号)』主要該当条:第177条(対抗要件)、第265条(地上権の内容)、第268条(地上権の存続期間)、第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)、第388条(法定地上権・抵当権関係)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (最終確認:2025-10-17)

- 法令リード『民法|条文(物権編・地上権/抵当権・法定地上権ほか)』。 https://hourei.net/law/129AC0000000089 (最終確認:2025-10-17)

- 法令リード『借地借家法|条文(第10条:借地権の対抗力、期間・更新関連条)』。 https://hourei.net/law/403AC0000000090 (最終確認:2025-10-17)

- 国税庁タックスアンサー『No.4102 相続税がかかる場合(基礎控除の算式)』。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm (最終確認:2025-10-17)

- 国税庁タックスアンサー『No.4152 相続税の計算(基礎控除の式の明記)』。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm (最終確認:2025-10-17)

- e-Gov法令検索『借地借家法(平成三年法律第九十号)』。 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 (最終確認:2025-10-17)

- 法令リード『民法 第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)解説参照リンク集』。 https://biz.moneyforward.com/contract/basic/20081/ (最終確認:2025-10-17)