「里道」という言葉を聞いたことがあるけど、具体的には何? そんな疑問を持つ方も多いはずです。

里道は、道路法の道路ではありません。また、建築基準法上の道路でもありません。そのため、里道に接した土地は「建築不可」と判定されることがほとんどです。

しかし、あきらめずにしっかりと調査すれば、建築が可能となる特例も存在します。

この記事では、里道の基本から、建築ができない理由、建築可能となる3つの救済策、調査・手続きの方法まで、土地オーナーが知っておくべき実践的な知識をやさしく解説します。

お手持ちの土地の価値を活かすために、ぜひ最後まで読んでみてください。

里道とは?公図上の「赤線」の正体と法的位置づけ

最初に、「里道とは何か?」について簡単に解説しましょう。

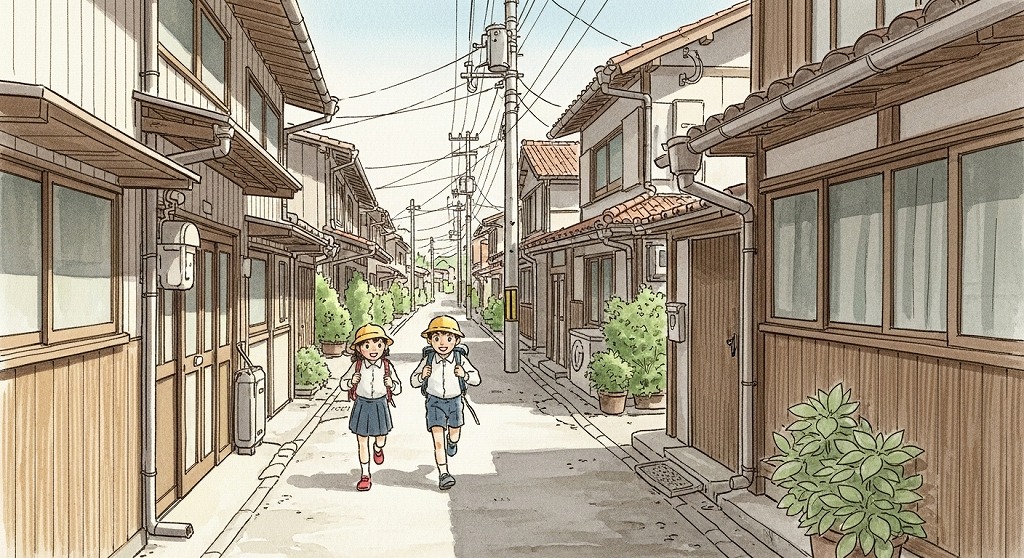

里道(りどう)は、明治時代の地租改正時の測量で作成された公図(字限図=あざぎりず)上に「赤線」で示された土地のこと。

当時の公図を見ると赤い線が入っていることから、俗に「赤線」とも呼ばれます。

これは“昔から人が通るための道”を示したもので、国有地の一種であり、「法定外公共物」とされています。ちなみに、同じ公図上で青線は水路、つまり川や用水路です。

また、里道は法定外公共物ですが、それは道路法や河川法のような個別の法律で規定されていない、しかし公共のために使われている財産のことを指します。

国有財産法上は「普通財産」として扱われ、2000年(平成12年)以降は国から市町村に管理権限が移りました。これにより里道の多くは市町村に移管され、地域の実情に即した柔軟な運用ができるようになりました。

なぜ里道に接道すると建築不可になるの?

「どうして里道に接している土地には家が建てられないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

最大の理由は、建築基準法で定められた「接道義務」にあります。建築基準法第43条は、建物の敷地は「幅4メートル以上の『道路』に『2メートル以上』接していないと建築できない」、と規定しています。これは災害時の避難や救急車の進入、ライフラインの整備といった公共の安全・衛生を守るためのルールです。

ところが、里道は「道路のように見えても、法律上の『道路』ではない」ため、この接道義務をクリアできません。

そのため里道に接する土地は「原則として建築不可」となり、資産価値も下がってしまいます。

ただし、以下のような例外措置(救済措置)があります。

里道接道土地を活用するための3つの救済措置

里道に接していても原則「建築不可」ですが、建築基準法が施行される以前から多くの人が住んでいた土地では、たくさんの家が再建築不可になってしまいます。

そこで、実際には土地の価値を守るための「救済措置」がいくつか用意されています。ここでは代表的な3つの方法を紹介しましょう。

二項道路(みなし道路)指定

古い集落などで長年住民が通ってきた里道が、特定行政庁によって「建築基準法上の道路」とみなされる制度です。

幅4メートル未満でも、建築基準法42条2項に基づいてみなし道路に指定されると、再建築が可能になります。

ただし、道路の中心から2メートル下がった位置までセットバック(道路拡幅のための後退)が必要となります。これは、将来的な安全性を確保するための措置です。

二項道路とセットバックについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

建築基準法43条2項の認定・許可

接道義務が満たせなくても、里道が公共的な通路として使われていたり、用途や安全性に問題がなければ、行政の認定や許可で建築が可能になる制度です。

具体的には、建築基準法第43条2項で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可すれば、里道などに接していても建築が認められる制度です。

ただし、以前建築が認められたから、次も大丈夫だろうと安心することはできません。

法定外公共物(里道)の用途廃止と払い下げ

もっとも根本的な解決策は、里道としての公共性がなくなったと行政が認めた里道について「用途廃止」手続きを経て、その土地を国や自治体から買い取る、つまり「私有地化」する方法です。

これを「払い下げ」といいます。

取得には申請、審査、現地調査など多くのステップがあり、時間も費用もかかりますが、完全に自由な土地として使えるようになります。

具体的な調査・手続き方法

自分の土地が「里道に接しているかどうか」や「建築可能かどうか」を調べるのは、実は難しい作業で、手順も複雑です。

まず、公図(法務局で取得)をチェックし、里道かどうかを確認します。ただし、現在は赤で塗られているわけではないため、ある程度の知識と経験が必要です。

公図を取得したら、その道に地番が入っているかどうかを確認してください。地番が入っていなければ、里道と判断することができます。ただし、一部に地番が入っている里道も存在するため、「地番がないから里道ではない」と断定することはできません。

次に、市町村役場の建築指導課など、担当部署での調査を行います。

役所には里道の管理台帳や図面がありますので、「この土地は里道に接しているか」「現況はどうか」を確認できます。

調査時には、建築指導課などで「接道義務が満たせるか」「二項道路や43条2項が適用できそうか」を必ず尋ねてください。ただ、役所の人は責任を取りたくないので、断言まではしてくれないケースもあります。

必要に応じて建築士や宅建業者など専門家に相談した上で、調査や書類作成、申請を進めましょう。

都市計画区域外の場合は里道でも建築可能!?

実は、建築基準法43条は、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物についての接道義務を規定しています。

逆にいえば、都市計画区域外では、原則として厳密な接道義務はありません。そのため、里道に接している土地であっても建築できるケースが多々あります。

ただ、地方自治体の条例や建築基準法以外の法律による規制があれば、建築には別途制限がかかる可能性があります。

こういった点については、そのエリアに詳しい地元密着型の不動産会社のなかから、優秀な担当を探して相談するのがいいでしょう。都道府県ごとに制度が異なっている事が多いので、他府県の不動産会社では調査に手こずる可能性があります。

里道に関するリスクと最新動向・今後の展望

里道の手続きには、いくつか注意したいリスクも存在します。たとえば、里道の払い下げを申請しても、行政が「まだ地域の通路として必要」と判断した場合は認められません。また、払い下げが認められても、取得までに半年〜数年かかることもあります。

費用については、相場から比べて高くなることは少ないでしょう。鑑定評価額での払い下げになることが多いのですが、そもそも鑑定評価額は市場の相場より安い傾向があるからです。

もうひとつ、複数の土地所有者が里道を共有している場合は、合意形成や分筆協議が必要となり、調整に時間がかかる場合もあります。

近年は、空き家や放棄された土地が増加しており、その対策として、里道の払い下げや用途廃止が以前より柔軟に認められる自治体も増えています。自治体主催の無料相談や、不動産専門家によるセミナーも開催されているので、「うちの土地はどうだろう?」と感じたら、早めに情報収集や無料相談を活用しましょう。

FAQ:里道に関する補足事項

この章では、本文中に触れられなかった物を含めて、里道に関するよくある質問と回答を掲載します。さらに不明点があれば、この記事の下部にあるコメント欄で質問してください。その際、本名でなくペンネームにしておいてください。

Q1. 里道は勝手に使い続ければ自分のものになりますか?

A1. いいえ、里道は原則として時効取得できません。公共性が残っている限り、民法の時効取得は認められません(現に公共の用に供している土地は時効取得の対象にならない)。用途廃止などで「普通財産」となった例外的な場合のみ、取得の可能性が出てきます。

Q2. 里道に無断で家を建てたらどうなる?

A2. 許可なく里道に建物を建てた場合、不法占有となり、行政による撤去命令や行政代執行のリスク、損害賠償や刑事罰の対象になる可能性も。必ず正規の手続きを行いましょう。

Q3. 里道の払い下げで気をつけることは?

A3. 払い下げは、公共性が失われていること、隣接地の所有者であることなどの要件があります。申請・審査・契約と多くの手順を要し、思ったより時間がかかる点も要注意です。そのエリアの法令に詳しい不動産会社に相談するのが早いでしょう。

Q4. 里道の維持管理は誰がする?

A4. 原則として市町村が行いますが、実態としては隣接地の住民や自治会が草刈り・清掃などを自主的に担っているケースも多くなっています。

まとめ「里道に接した土地の活用方法」

里道に接道した土地でも、あきらめずに地道な調査を行い、手続きを進めることで、建築や活用の可能性が広がります。

もちろん、里道に面した土地に「建物が建てられない」「売却が難しい」と悩む方は少なくありません。「相続したものの、どう活用すればいいのか…」という悩みもよく聞きます。

しかし、里道に接道している土地でも、二項道路であれば建築可能です。また、建築基準法43条2項の許可、用途廃止と払い下げによる私有地化といった複数の対策方法が考えられます。

さらに、都市計画区域外であれば、里道に接する土地でも建築可能な場合があります。地元の専門家や自治体に相談し、順を追って手続きを進めれば、土地の活用や再建築への道が開けるかも知れません。

実際、近年は空き家対策の流れから、里道の払い下げや用途廃止が以前より柔軟に認められる自治体も増えています。鑑定評価額での払い下げも多く、市場価格より安く取得できる事例も見られます。

「どうせ無理」と思わず、まずは役所や専門家に相談し、ご自身の土地にどんな可能性があるか一歩踏み出して調べてみましょう。弊社提携の不動産会社に相談してみるのもおすすめです。

沖縄県では、トーマ不動産でご相談に対応できます。

トーマ不動産株式会社|公式サイト

東京の多摩地区であれば、クラシエステートがご相談に対応します。

クラシエステート株式会社|公式サイト