PR

建築基準法43条2項2号をざっくりいうと「接道がなく再建築不可とされた土地でも、条件を満たせば建築許可を得られる制度」です。

この許可を活用することで、建築基準法の道路に接しておらず、本来建築確認がおりない土地であっても建築が許可される可能性がでてきます。

つまり、建築基準法43条2項2号の認定や許可制度を知ることで、土地の資産価値を守り、建替えや売却の可能性を開くことができるわけです。

この記事では、初めて学ぶ方のために、制度の仕組みから申請の手順や判断基準をわかりやすくまとめました。

自分で対応するのは難しいと感じたら

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。

43条2項2号とは何か?制度の背景と仕組み

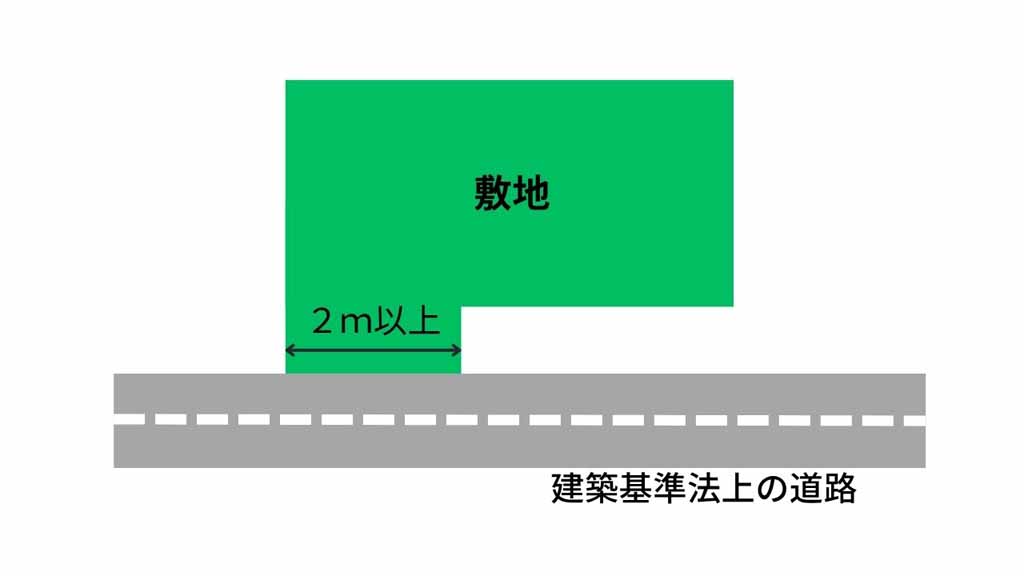

建築基準法第43条第1項では、「建物を建てる土地は、幅4m以上の法律で定められた道路に2m以上接していなければならない」という接道義務が課されています。

また、幅員4m未満の里道であっても、二項道路に指定されていれば、セットバックを前提として建築が認められます。

これは火災時の避難や緊急車両の通行を確保し、快適で安全な街づくりを行うための規定です。そして、この要件を満たさない土地は「再建築不可」とされ、新築や建替えが原則できません。

ただ、古い市街地や開発の進んだ地域では、私道や狭い通路にしか接していない土地も多く、そうした土地にまったく建築できないとなると問題が生じます。「昔から市民が利用していた土地が、新しい法律によって利用不可となったら酷だ」という考え方もできます。

そこで設けられたのが、建築基準法第43条第2項です。この規定は、敷地が建築基準法上の道路に直接接していなくても、周囲の状況や安全が確保されていると行政が認めた場合に、例外的に建築許可を出せる制度です。

この43条2項の許可は、所有者の財産権保護と土地の有効活用を促進する役割を果たしており、再建築不可の制約を解消する重要な制度となっています。

条件次第で「再建築不可」のハンデを克服し、土地の潜在価値を現実のものにできるわけですから、この点についてはぜひ掘り下げて理解してください。

認定(1号)と許可(2号)の違い

建築基準法第43条第2項には「認定(1号)」と「許可(2号)」の2つの制度があり、どちらも接道義務を満たさない敷地で建築を可能にする救済制度ですが、内容と手続きが若干異なります。

1号(認定)の場合は、国土交通省の告示により定められた技術的基準に形式的に適合していれば、特定行政庁の認定のみで建築可能になります(建築審査会の同意不要)。たとえば、敷地が公園や広場など恒久的な空地に接している場合や、一定の幅員を有する農道・里道に接している場合などに接している場合が該当します。

2号(許可)は個別審査によって認められる物で、告示の技術基準に該当しない敷地でも、個別に「支障がない」と認められれば建築が可能になる制度です。建築審査会の同意は必須です。

| 項目 | 1号(認定) | 2号(許可) |

|---|---|---|

| 根拠 | 建築基準法43条2項1号 | 建築基準法43条2項2号 |

| 適用対象 | 国交省告示の技術基準に該当 | 技術基準に該当しないが、安全確保が可能な場合 |

| 審査内容 | 技術的条件を満たしているか | 個別に安全・防火・避難上問題がないかを審査 |

| 建築審査会の同意 | 不要 | 必要 |

| 手続きの難易度 | 比較的容易 | 詳細な図面・資料と審査が必要 |

| 所要期間 | 短い(数日~2週間程度) | 長い(通常1~2ヶ月、審査会スケジュールに依存) |

| 実務での位置づけ | 形式的にクリアしやすい | イレギュラー対応のためややハードルが高い |

申請までの手順と必要な準備

建築基準法43条2項2号の許可を得て建築するためには、かなり複雑な手続きが必要となります。

筆者も建売住宅を企画したとき、43許可を取得したことがありますが、行政の手続きには3か月近い時間がかかりました。

43許可申請の手順

- 事前相談(任意)

- まず、市町村役場の担当部署を確認し、事前相談しておくとスムーズに進められます。この時点で、必要書類や大まかなスケジュール感を確認しておいてください。

- 申請書の提出

- 役所指定の様式で申請書を作成し、提出します(正本および副本)。図面などの添付書類や申請手数料を添えて、窓口に提出します。

- 審査と建築審査会同意

- 提出書類は建築主事が内容を審査し、許可基準に適合すると判断されると建築審査会(市長等の附属機関)に諮ります。

- 許可書の交付

- 建築審査会の同意が得られると、特定行政庁が正式に許可処分を行います。申請者には許可証や提出済みの申請書副本、添付図書などが返送されます。

以上が一般的なフローです。

必要な申請書類や添付資料の内容(八王子市の事例)

建築基準法43条第2項許可申請に必要な書類・図面としては、建築確認申請に準じたものに加え、法律上不適合な接道義務をどう補うかという資料が必要となります。

一例として、八王子市の場合は以下の書類を用意する必要があります。

八王子で42許可申請に必要な書類

| 提出書類・図面 | 記載・表示すべき事項 |

|---|---|

| 許可申請書(正・副) | 所定の第2号様式。申請者・建物概要・理由等を記入。 |

| 理由書 | 接道義務を満たさない理由、特別許可が必要な事情、安全確保策などを説明。 |

| 付近見取図 (縮尺1/2500程度) | 方位、道路および目標となる地物を明示。建築予定敷地と周辺道路・空地の位置関係が分かるもの。 |

| 配置図 (縮尺1/200程度) | 方位、敷地境界線、敷地内の建築物位置、申請建物と他の建築物の別、擁壁位置、敷地の接する道路位置・幅員などを明示。 |

| 各階平面図 (縮尺適宜) | 各階の間取り、用途、壁・開口部位置を明示。方位も記入。 |

| 立面図(2面以上) | 建物の正面および側面の外観を示す図。開口部位置や建物高さ・軒の高さ等を記入。 |

| 断面図(2面以上) | 建物を垂直に切断した図。各階の床高さ、天井高さ、軒先の出、建物全高などを記入。 |

| その他参考資料 | 上記以外に安全性審査に参考となる資料。例:避難経路見取り図、消防車進入経路図、隣地承諾書など。 |

建築確認申請時に必要な書類と同種のものが多いため、一般的に、図面は建築士が制作することになります。建築設計事務所が許可申請手続きを行うこともありますし、不動産会社が連携して申請部分を担当するケースもあります。

43許可について注意したいポイント

建築基準法43条2項2号の許可申請は、近年注目が高まり実務での申請件数が増加しています。しかし、自治体ごとに独自の運用ルールが存在し、これが許可取得の可否や申請難易度を左右します。

ローカル基準には、通路の最低幅員の要件、防火措置の厳格さ、避難経路の確保、隣地所有者の同意要否などが細かく定められていることが多く、地域の歴史や地形、災害リスクに応じて内容が変わります。

例えば、ある地域では幅2メートルの通路で認められても、別の地域では3メートル以上が必要とされたり、避難用の開口部設置を義務付けられたりすることがあります。

こうした状況は、よくいえば多様性と柔軟性があるといえますが、一方で申請難易度を引きあげています。事前調査や担当する設計事務所・不動産会社選びに失敗すると、無駄な時間や費用がかかり、最悪の場合は申請が不許可になるリスクもでてきます。

また、私道の権利関係が複雑な場合、隣地所有者との交渉に時間を要し、申請に時間がかかったりむだな費用が発生することもあります。

その点を踏まえて、とくに建築設計を発注する事務所についてはしっかりと選定し、法令に詳しい担当者がいるかどうかを見て判断してください。

FAQ:43条2項2号関係のよくある質問と答え

最後に、本文中で触れられなかった論点を中心に、建築基準法第43条2項の認定・許可に関する補足的なポイントをまとめました。

Q1: 建築基準法43条2項2号の許可は誰が出すのですか?

特定行政庁ですが、具体的には市区町村の建築指導課などに相談し、許可をおろしてもらいます。自治体ごとに窓口や対応基準が異なるため、まずその土地を管轄する行政機関に相談してください。

Q2: 許可が下りるまでどのくらい時間がかかりますか?

通常、事前相談から許可取得まで3から6か月程度かかります。ただし土地の状況や自治体の審査体制によって変動します。

Q3: 専門家に頼むメリットは何ですか?

この場合専門家は行政書士になりますが、すべての行政書士が43許可に詳しいわけではありません。むしろ、詳しい人はほとんどいないでしょう。そこで、土地を購入(売却)する際に仲介してくれた不動産会社または、建築設計を担当する会社(主に建築士)に相談した方が確実です。Q4: どんな土地でも許可がもらえますか?

いいえ。通路の幅員や安全性、周囲環境などの条件を満たす必要があります。そのため、事前調査は不可欠といえます。

まとめ「接道がなく建築できないといわれても諦めない!」

建築基準法43条2項2号の許可は「再建築不可」の土地に、建築を可能にする救済措置です。

建築基準法に定められた道路に接していないと家は建てられませんが、国が定めた一定の基準を満たし建築審査会の同意が得られれば建て替え可能となるというしくみです。

しかし、許可取得には専門的な知識と複雑な手続きが必要で、自治体ごとのローカル基準への対応、私道の権利調整、建築審査会での審査など多くの課題があります。筆者の経験でも建売住宅企画の際に43許可取得に3か月近い時間を要しましたが、通常、事前相談から許可取得まで3から6か月程度かかります。また審査に通る保証はなく、審査の結果、同意が得られず、再建築が認められないことも十分あり得ます。

あなたの土地が再建築不可でお悩みなら、まずはこの制度に詳しい不動産会社に相談し、土地の現状と可能性を正確に把握することから始めましょう。

一人で悩んでいても時間ばかりが過ぎ、土地の活用機会を逸してしまいます。当社の提携不動産会社なら、43条2項2号許可の可能性から売却価格まで、あなたの土地の価値を包括的に診断できます。まずはお気軽にご相談ください。

自分で対応するのは難しいと感じたら

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。