PR

二項道路とは、建築基準法第42条第2項に定められた特別な道路のことで、「みなし道路」とも呼ばれています。幅員が4メートル未満でも建築基準法上の道路として扱われる特例制度です。この制度を理解せずに土地の売買や建築計画を進めると、思わぬトラブルや経済的損失を招く可能性があります。

もし「自宅前の道路が二項道路」「購入を検討している土地の前面道路が二項道路」と言われた場合、無料の相談サービスが利用できます。

自分で対応するのは難しいと感じたら

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。

二項道路とは何か?基本概念を理解する

建築基準法上、建物を建築するためには土地が幅員4m以上の道路に接していることが必要です。

しかし、一定の要件を満たし、建築時にセットバック(少し道を広げて土地を後退させる)することで、狭い道路を「4m道路とみなす」というのが二項道路の概要。そこから「みなし道路」とも呼ばれます。

二項道路の定義と「みなし道路」の概念

二項道路とは、建築基準法第42条第2項に基づいて指定される、幅員4メートル未満の道路のことです。本来、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという「接道義務」が課されています。しかし、建築基準法が施行される前から存在していた狭い道路に面する土地でも、特定の条件を満たせば建築を可能にするのが二項道路制度です。

この制度は、「おじいちゃんの代から住んでいる古い家をなんとか建て替えできるように」という温情措置のようなものです。

建築基準法施行前の昭和25年11月23日より前から存在し、既に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道路が対象となります。ただし、特定行政庁による指定が必須であり、すべての狭い道路が自動的に二項道路になるわけではありません。

さらに重要なのは、この制度が単なる既得権益の保護ではなく、将来的な道路拡幅を前提としている点です。建て替え時にはセットバック(敷地の一部を後退させること)が義務付けられ、段階的に道路幅員の確保を目指しています。これにより、災害時の避難経路確保や緊急車両の通行を可能にし、住民の安全を守る仕組みとなっているのです。

この制度が導入された歴史的背景と防災上の目的

二項道路制度が生まれた背景には、戦後復興期の日本の都市事情があります。当時の多くの都市部では、幅員4メートル未満の狭い道路に面して建物が密集していました。もしこれらの道路を一律に「建築不可」としてしまえば、既存市街地の大部分が再建築できなくなり、都市機能が麻痺してしまう恐れがありました。

また、この制度の最大の目的は防災対策の強化です。幅員4メートル未満の道路では、火災や地震などの災害時に消防車や救急車が通行できません。例えば、あなたの家で火事が起きた時、消防車が入れない狭い道路では、消火活動が大幅に遅れてしまいます。

セットバックを義務化することにより、建て替えのたびに道路が少しずつ広がっていけば、最終的には緊急車両が通行できる4メートル幅員が確保されます。これは個人の負担によって公共の安全を向上させる仕組みであり、長期的な都市環境の改善を目指した制度といえるでしょう。ただし、隣接地の建て替え状況に依存するため、必ずしも理想道理にすべての道路幅員が4m以上となるわけではありません。

セットバックの具体的な要件と建築への影響

セットバックとは、敷地後退のこと。つまり、敷地を少しバックさせて、道路幅員を確保するということです。

この章では、このセットバックについて、どのような要件があり、どのような方法をとるべきかを解説します。

セットバックの定義と後退線の設定方法

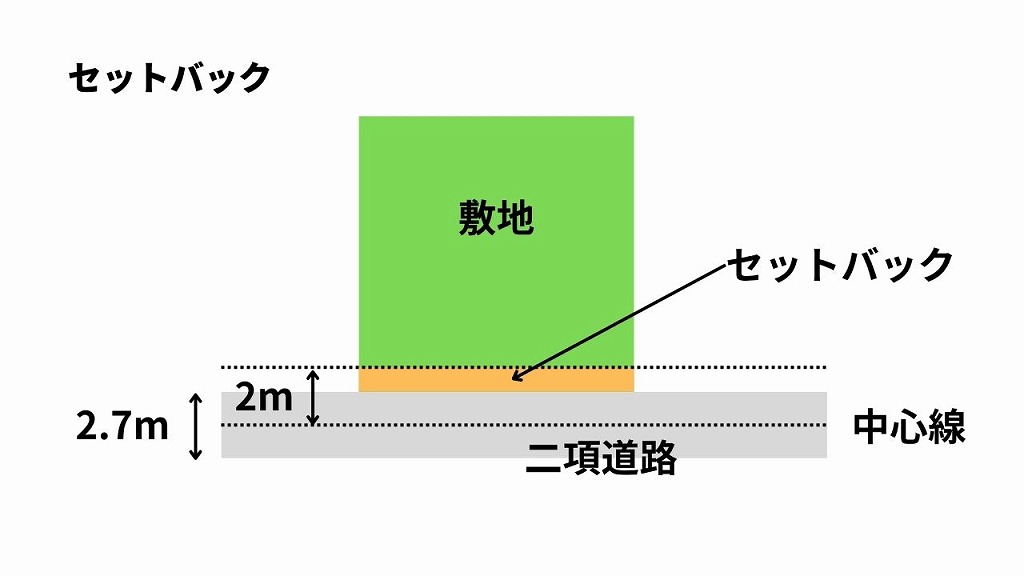

セットバックとは、二項道路に面した土地で建物を建築する際に、敷地の一部を道路側に後退させる行為のことです。具体的には、道路の中心線から2メートル(特定行政庁が6メートル区域と定める場合は3メートル)敷地側に後退させた位置を、新たな道路境界線とみなします。

後退線の設定方法は、道路の反対側の状況によって変わります。

原則として、道路の中心線から両側に2メートルずつ確保するため、現在の道路幅が2.7メートルなら、両側の敷地でそれぞれ65cmずつ後退することになります。

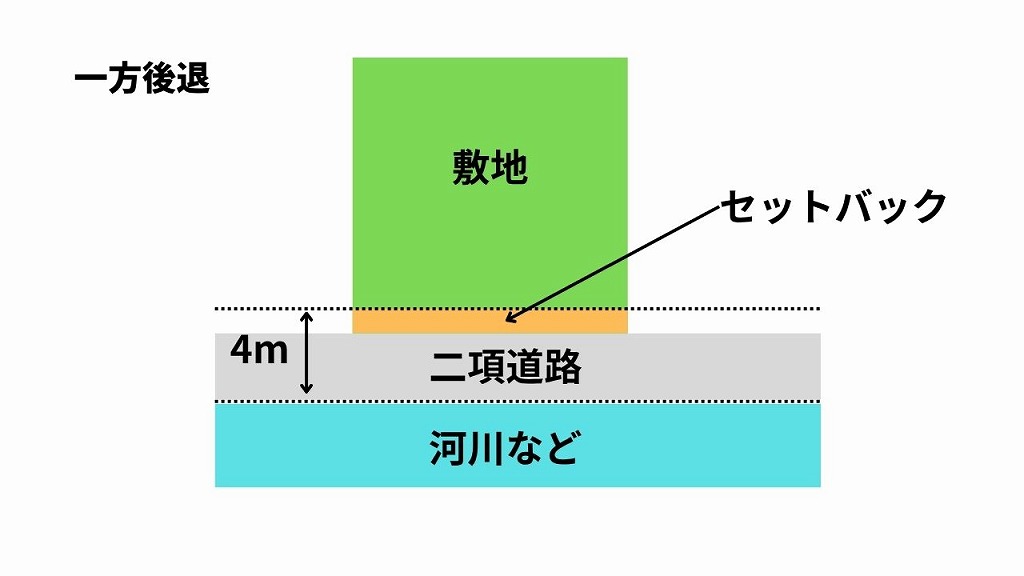

しかし、道路の反対側に水路や崖、線路敷地などがある場合は「一方後退」の原則が適用されます。この場合、向かい側の境界線から4メートルの位置まで、片側の敷地のみで後退距離を負担することになります。水路の幅員が1メートル以下か超えるかによっても基準が変わるため、現地調査なしに正確な後退距離を把握することはできません。

建築物・工作物への制限と既存構造物の撤去義務

セットバックによって後退した部分は、たとえ自分の土地であっても建築基準法上の「道路」とみなされます。そのため、この部分には住宅はもちろん、擁壁、門、塀といった建築物や付属工作物を設置することは原則として認められません。これは災害時や緊急時に緊急車両が通行できる道路幅を確保するという目的があるためです。

新たに建物を建築する際や大規模なリフォームを行う際には、後退部分に既存の建物や塀がある場合、それらを解体・撤去する義務があります。

この撤去義務は、所有者にとって利用可能な敷地面積が減ってしまう上に、既存構造物の撤去費用がかかる…という二重の負担となります。

しかし、同時に都市全体の防災性向上という公共の利益に資するものでもあります。そのため、二項道路に面する物件を購入する際は、将来の建て替え時に発生するこれらの費用と制約を了解した上で、計画を立てる必要があります。

敷地面積と建ぺい率・容積率への影響

セットバックは土地の利用を直接的に制限するものです。

最も重要なのは、セットバックによって後退した部分が建築基準法上の敷地面積に算入されないという点です。つまり、登記簿上の土地面積と実際に建物を建てられる敷地面積に差が生じることになります。

さらに深刻なのは、建ぺい率や容積率が、セットバック適用後の減少した敷地面積をもとに計算されることです。例えば、100平方メートルの土地でセットバックにより10平方メートルが道路とみなされた場合、建ぺい率・容積率の計算は90平方メートルを基準に行われます。建ぺい率60%なら54平方メートル、容積率150%なら135平方メートルが建築可能な面積となります。

これは土地を購入する時の見た目の広さと、実際に建てられる建物の大きさにギャップが生じることを意味します。このため、二項道路に面する土地の購入を検討する際は、事前にセットバック後の実際の建築可能面積を正確に把握し、希望する建物規模が実現可能かどうかを慎重に検討することが必要です。

二項道路の確認方法と必要な手続き

ある道路が二項道路に該当するかどうかは、ネットで調査することもできます。ただし、実際に建築する際には、必ず役所窓口で調査することが必要です。

この章では、道路調査の方法について解説していきます。

自分の土地が二項道路に面しているかの確認方法

自分の土地が二項道路に面しているかを確認する最も確実な方法は、管轄の特定行政庁の窓口で直接確認することです。インターネット上の情報だけですませると、情報が古かったり、間違っている場合があるからです。

各自治体には「指定道路図」や「指定道路調書(指定台帳)」が備え付けられており、こういった書類を閲覧することで、対象の道路が二項道路として指定されているか、その中心線や後退線がどこに設定されているかを正確に確認できます。

現況の道路幅員だけで判断するのは危険で、建築基準法が施行された「基準時」の状況や特定行政庁による正式な指定を確認してください。

道路の中心標が既に設置されている場合もありますが、そうでない場合は道路の反対側の状況も考慮して正確な道路中心点や後退線を確認する必要があります。水路や崖による一方後退の可能性もあるため、現地での詳細な調査も必要です。

こういった調査は、不動産会社(宅建士)または建築設計会社(建築士)の専門業務です。

二項道路でなかった(非道路だった)場合の対処法

調査をしてみたところ、自分の土地の前面道路が「二項道路ではなかった」「建築基準法の道路ではなかった」ということはよくあります。

この場合、原則として建築が認められませんが、救済措置として建築基準法第43条2項の認定・許可という制度が利用できます。

これは一定の基準をクリアした道(非道路)や空地を通って建築基準法の道路に接している土地などに建築を可能とする救済策です。詳しくは以下の記事を参照してください。

建築確認申請時の重要な注意点

二項道路に面した土地で建物の建て替えや増築を行う際の建築確認申請では、重要な注意点があります。最も重要なのはセットバック義務の履行です。セットバックを行わない建築物は違法建築とみなされ、行政からの是正命令や工事停止命令を受ける可能性があります。

建築確認申請には、道路の所有者や関係者の同意書、測量図、建築平面図などの提出が必要です。特に測量図については、セットバック後の正確な敷地境界を示す必要があるため、専門の測量士による精密な測量が必要となる場合もあります。

また、申請書類の準備から許可取得まで相当な時間を要する場合があるため、建築計画の初期段階から建築士などの専門家と連携し、必要な手続きを漏れなく進めるようにしてください。

私道の場合の再建築可否と所有者同意の重要性

二項道路が私道である場合、建築基準法上のセットバック義務に加えて、私道所有者からの同意という民事上の問題が発生します。私道に面する土地の再建築には、原則として私道所有者からの許可が必要となります。

特に複雑なのは、私道が複数人の共有となっているケース。この場合、原則として私道共有者全員からの建て替え許可が必要となります。個々の所有者の事情や感情が建築計画の成否を左右するため、単なる法令遵守を超えた関係者間の調整や交渉が必要となります。

自分が私道持分を持たない場合は、共有者から私道の通行や工事に関する「承諾書」を取得する必要があります。しかし、持分を持たない人に建て替え許可を与えることは困難な場合が多いため、まず私道持分の一部を共有者から購入することが現実的な解決策とされています。同意書の作成や交渉は法的リスクを伴うため、弁護士などの専門家に依頼することで、トラブルを未然に防ぐようにしてください。

資産価値への影響と価値を底上げするための対策

やはり、42条1項の道路(4m以上の道路)に面している土地に比べると、二項道路に面している土地の価値は若干下がる傾向があります。

この章では具体的にどんな影響があり、どのような対策方法が考えられるかを解説します。

二項道路が資産価値に与える具体的な影響

二項道路に面した土地は、その特性により資産価値に影響を与える可能性があります。

最も直接的な影響は、セットバックによって実際の利用可能な面積が減少してしまう問題。建物の規模や間取りに予想外の制限が生じてしまい、結果として同じ立地条件の通常の道路に面した土地と比較した場合に、資産価値が低下する傾向があります。

道路幅員が狭いことによる通行の不便さも見逃せません。車の出し入れが困難だったり、緊急車両の通行に支障があったりすることは、買い手にとって明確なマイナス要因となります。

心理的な要因も重要です。セットバックが必要な土地や狭い道路に面した土地は、一般的に敬遠される傾向があり、買い手がつきにくい場合があります。また、金融機関によっては二項道路に面する物件の担保価値を低く評価し、住宅ローンの融資額が制限されたり、融資自体を断られたりするケースも存在します。これらの要因が重なることで、売却時の価格設定や売却期間に影響を与える可能性が高くなるのです。

売却時の価格設定と買主への正確な説明

二項道路に面する不動産の売却では、適切な価格設定と買主への正しい情報提供がカギとなります。

一般に通常の道路に面した物件と比較して価格が低くなる傾向があるため、不動産鑑定士や経験豊富な不動産業者に相談し、市場での適正価格を把握することが不可欠です。

売却時に最も重要なのは、買主への誠実で詳細な情報提供です。二項道路の定義、セットバックの必要性とその具体的な影響、将来的な道路拡幅計画の可能性など、物件の特性と課題を明確に説明することが求められます。

透明性の高い情報提供は、買主の不安を軽減し、信頼関係を築くことにもつながります。建築基準法や都市計画法などの関連法規についても理解を深め、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、法的リスクを最小限に抑えることができます。結果として、適正価格での円滑な売却が実現し、売主・買主双方にとって満足のいく取引が可能となるでしょう。

資産価値を高めるための具体的な対策

二項道路に面した土地でも、適切な対策や工夫により資産価値を向上させることは十分可能です。総じて、セットバックをせず狭い道のまま暮らすよりも、セットバックにより道路幅員を確保した方が、将来的な土地単価が上昇することが期待できます。

隣地と協力し、エリア全体でセットバックを徹底するのも有効です。隣接する複数の土地所有者が協力してセットバックを行えば、道路幅員が大幅に改善され、地域全体の住環境が向上します。

さらに、上下水道管やガス管などのインフラ整備状況を確認し、将来的な修繕や交換計画を事前に把握しておくことで、長期的な資産価値維持が可能となります。

建物設計においても工夫の余地があります。セットバック後の限られた敷地面積を最大限に活用できる効率的な間取りや、縦方向の空間を有効利用した設計により、居住性や利便性を高めることができます。

よくある質問&問題点とトラブル回避策

まず最初に、二項道路に関して誤解されやすいポイントと対策、次に本文中で触れられなかった話題をQ&A形式で列挙していきます。

二項道路により必ず道路幅員が確保されるわけではない

二項道路について最も多い誤解は、「セットバックすれば最終的に道路全体が4メートル幅になる」という思い込みです。実際には、これは必ずしも保証されるものではありません。

セットバックは建て替えの時点で行われるため、古い建物が建て替えられずに残っている場合、その建物の前面道路は狭いままです。

また、月極駐車場やテニスコートなどとして利用されている土地では建築行為が発生しないため、長期間セットバックが実施されない可能性もあります。

二項道路の拡幅は「点」の積み重ねであり、「線」として連続的に進まない可能性があることを理解し、緊急車両の通行や住民の利便性向上という本来の目的が完全に達成されないリスクも考慮しておく必要があります。

セットバック義務を果たさない人もいる?

二項道路に面する土地所有者が、セットバック義務を果たさないケースもあります。

たとえば建築確認や完了検査時にはセットバックしておき、建物が完成したら、本来道路にすべき部分に塀を作ってしまう人もいます。

しかし法律上、たとえ自己所有地であっても勝手に建築敷地として利用したり、通路を閉鎖したりすることはできません。これは公共の安全確保という観点から絶対にやめておきたい行為です。

また、このように法の制限を回避する行為は一時的にメリットがあるかもしれませんが、将来的には違法建築として行政指導や撤去命令を受けるリスクがあります。エリア全体の土地価格が下落する要因にもなりかねません。

法的義務をきちんと履行することが、結果として資産価値の維持と円滑な不動産取引につながる点を押さえておきましょう。

よくある質問

Q: 二項道路に面した土地は住宅ローンが組めないのでしょうか?

住宅ローンが組めないわけではありませんが、金融機関によっては担保価値を低く評価される場合があります。セットバックによる敷地面積の減少や道路幅員の制約が融資判断に影響することがあるため、事前に複数の金融機関に相談することをおすすめします。信頼できる不動産会社を見つけて物件の特性を正確に把握し、査定書を含めた資料を作っておいてもらうことも有効です。

Q: セットバック部分に植栽や駐車場は設置できますか?

セットバック部分は建築基準法上の道路とみなされるため、原則として建築物や工作物の設置は認められません。ただし、植栽については自治体によって取り扱いが異なる場合があります。駐車場としての利用も基本的には不可ですが、詳細な条件については管轄の特定行政庁に直接確認することが必要です。

Q: 隣地がセットバックしない場合、自分だけセットバックしても意味がないのでしょうか?

自分の敷地のセットバックは建築基準法上の義務であり、隣地の状況に関わらず履行する必要があります。隣地がセットバックしなくても、自分自身の建築計画は、法令に従って適切に進めていきましょう。将来的に隣地が建て替える際にはセットバックが実施されるため、長期的な視点では道路環境が改善されるはずです。

Q: 二項道路指定は将来変更される可能性がありますか?

二項道路の指定は特定行政庁が行うものであり、都市計画の変更や法改正により将来的に変更される可能性があります。また、狭あい道路拡幅整備事業により正式な市道として整備されることもあります。定期的に自治体の情報を確認し、専門家に相談することで最新の状況を把握することが重要です。

まとめ

二項道路とは、建築基準法第42条第2項に定められた幅員4メートル未満の「みなし道路」のことで、既存市街地の土地利用継続と将来的な防災性向上を両立させる重要な制度です。セットバック義務により建て替え時に道路側への後退が必要となり、敷地面積の減少や建築制限が生じる一方で、適切な対策により資産価値を向上させることも可能です。

二項道路に関する判断は複雑で地域差もあるため、土地の購入や建築計画の際は必ず専門家に相談し、正確な情報に基づいて進めることが成功の鍵となります。

気になる土地が二項道路に面しているかもしれないと思ったら、まずは管轄の自治体窓口で確認し、必要に応じて不動産の専門家にご相談ください。

自分で対応するのは難しいと感じたら

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。