PR

法定地上権が成立すると、土地の価値は更地価格の30~50%程度まで下落することをご存知でしょうか?

不動産競売や担保評価において、法定地上権の成否は投資の成功と失敗を分ける決定的な要因となります。土地と建物の所有者が競売によって分離したとき、建物に土地の利用権が法律上当然に発生する「法定地上権」。この権利の成立要件を正確に理解していなければ、想定外の損失を被る可能性があります。

本記事では、民法388条に定められた法定地上権の4つの成立要件から、実務で問題となる共有関係のケース、競売参加時のチェックポイントまで、具体的な判例を交えながら詳しく解説します。

法定地上権が成立すると、土地の価値は大幅に下落し、競売実務では更地価格から土地利用権価格を控除して評価されます(裁判所BIT不動産競売物件情報サイト)

法定地上権とは?建物を守る特別な土地利用権

法定地上権(ほうていちじょうけん)とは、土地と建物が同じ人の所有だった状態で抵当権が設定され、その後の競売により所有者が別々になった場合に、建物のために法律上当然に成立する地上権のことです。

この制度の最大の特徴は、当事者の意思や契約に関係なく、法律の規定(民法388条)によって自動的に発生する点にあります。通常の借地権や地上権が契約によって設定されるのとは根本的に異なる性質を持っています。

なぜ法定地上権という制度が必要なのか

法定地上権制度が存在する理由は、社会経済的に価値のある建物を保護するためです。

もし法定地上権がなければ、土地を競落した新所有者は、建物所有者に対して「土地を不法占拠している」として建物の取り壊しと土地の明け渡しを請求できてしまいます。居住用建物であれば住む場所を失い、事業用建物であれば事業基盤を失うことになり、社会的な損失は計り知れません。

一方で、抵当権者(主に金融機関)の立場も考慮する必要があります。融資を行う際、担保となる土地の評価は、建物の存在を前提として行われています。法定地上権の成立要件を厳格にすることで、抵当権者が予期しない担保価値の低下を防ぎ、金融取引の安定性を確保しているのです。

法定地上権と通常の借地権・地上権の違い

法定地上権は、一般的な借地権や約定地上権とは次の点で大きく異なります。

成立の根拠が全く異なります

約定地上権や借地権は土地所有者と建物所有者の間で締結される「契約」に基づいて発生します。これに対し、法定地上権は競売という特殊な手続きを経た結果、民法388条の規定により強制的に成立します。

存続期間にも違いがあります

法定地上権が成立した場合、借地借家法3条の規定が準用され、原則として30年間の存続期間が保証されます。約定地上権のように契約で自由に期間を設定することはできず、また借地権のような更新の概念もありません。

対抗力の強さも特徴的です

法定地上権は「地上権」という物権として成立するため、登記がなくても土地の新所有者を含むすべての第三者に対して権利を主張できます。この点は、登記や建物登記がなければ第三者に対抗できない場合がある賃借権とは決定的に異なります。

法定地上権の成立要件:4つの条件をすべて満たす必要あり

法定地上権が成立するためには、民法388条が定める以下の4つの要件をすべて満たさなければなりません。一つでも欠けると法定地上権は成立せず、建物所有者は土地の利用権を失うことになります。

要件①:抵当権設定時に建物が存在していること

第一の要件は、土地に抵当権が設定された時点で、その土地上に建物が物理的に存在していることです。

この要件が重要な理由は、抵当権者(金融機関)が融資を行う際の担保評価に直結するからです。更地として評価して融資を実行したのに、後から建物が建築されて法定地上権が成立すれば、土地の価値は大幅に下落します。これでは抵当権者の利益を不当に害することになるため、抵当権設定後に建築された建物には法定地上権は認められません。

建物の存在は、登記の有無ではなく実質的に判断されます。一般的に建物として認識できる程度に構造物が完成し、屋根と壁があって人が利用できる状態であれば、未登記建物であっても「建物が存在する」と認められます。

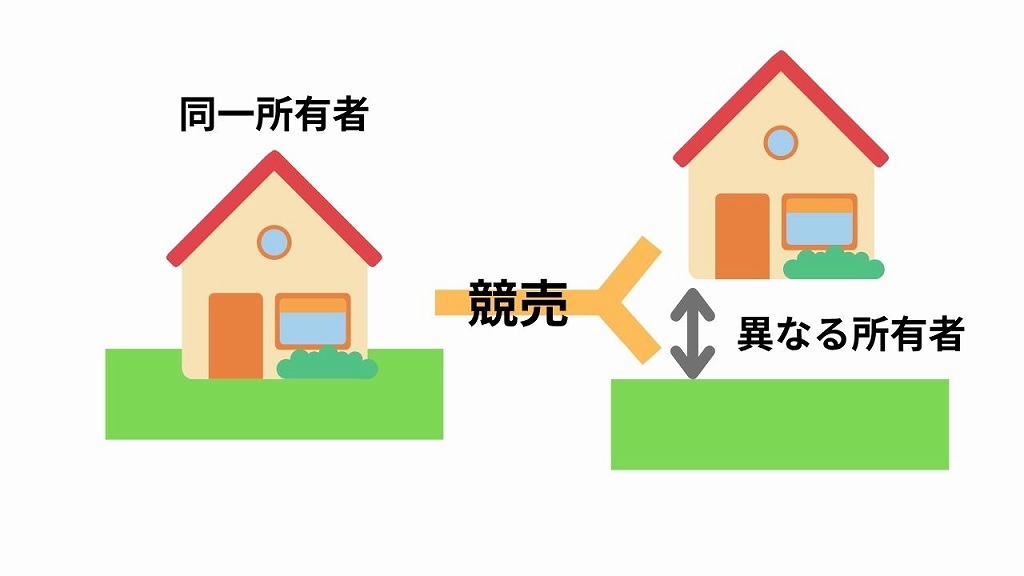

要件②:抵当権設定時に土地と建物が同一人物の所有であること

第二の要件は、抵当権設定時において、土地と建物が実質的に同じ人物の所有に属していることです。

この要件は法定地上権の本質に関わる最も重要な要件です。もし抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていれば、建物所有者はすでに何らかの土地利用権(賃借権や地上権)を持っているはずです。その場合、競売によって土地の所有者が変わっても、既存の利用権は継続するため、法定地上権を成立させる必要がありません。

同一所有の判断は、形式的な登記上の名義ではなく、実質的な所有関係で判断されます。たとえば、親族間で名義を分けている場合でも、実質的に同一人が所有・管理していれば、同一所有と認められる可能性があります。

要件③:土地または建物に抵当権が設定されていること

第三の要件は、土地、建物、またはその両方に抵当権が設定されていることです。

抵当権は土地だけに設定される場合、建物だけに設定される場合、両方に設定される場合(共同抵当)があり、いずれの場合でも法定地上権は成立し得ます。ただし、単に抵当権が設定されているだけでなく、実際にその抵当権が実行されて競売手続きに入ることが必要です。

要件④:競売により土地と建物の所有者が別人になること

第四の要件は、競売の結果として、土地と建物の所有者が別々の人物になることです。

競売において買受人が代金を納付し、所有権が移転した瞬間に法定地上権は成立します。土地が競売にかけられて建物所有者以外の者が落札した場合、または建物が競売にかけられて土地所有者以外の者が落札した場合、いずれも所有者の分離が生じ、法定地上権成立の可能性があります。

自分で対応するのは難しいと感じたら

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。

強制競売や税金滞納による公売でも法定地上権は成立する

法定地上権は、抵当権の実行による任意競売だけでなく、強制競売や税金滞納による公売でも成立します。

強制競売における法定地上権(民事執行法81条)

金銭債権に基づく強制競売の場合、民事執行法第81条により法定地上権の制度が適用されます。

重要な違いは、所有者の同一性を判断する基準時です。任意競売では「抵当権設定時」が基準となりますが、強制競売では「差押え時」が基準となります。つまり、裁判所による差押えの時点で土地と建物が同一人の所有であれば、その後に土地が第三者に譲渡されても、法定地上権は成立する可能性があります。

税金滞納による公売(国税徴収法127条)

国税や地方税の滞納により不動産が公売にかけられる場合も、国税徴収法第127条により法定地上権の規定が準用されます。

公売は税務署や地方自治体が実施する競売手続きですが、法定地上権の成否判断は民法388条の4要件に従って行われます。公売物件を検討する際も、通常の競売と同様に法定地上権のリスクを慎重に評価する必要があります。

共有関係がある場合の複雑な判断:最高裁判例で理解する

土地や建物が共有されている場合、法定地上権の成否判断は極めて複雑になります。最高裁判所は、建物保護と競売参加者の予測可能性のバランスを取りながら、類型ごとに判断基準を確立してきました。

土地が単独所有、建物が共有の場合(最判昭和46年12月21日)

土地をAが単独で所有し、建物をAとBが共有している状態で、Aが土地に抵当権を設定した場合、法定地上権は成立します(最判昭和46年12月21日・民集25巻9号1610頁)。

最高裁は、土地所有者Aが建物の共有者でもあるにもかかわらず土地に抵当権を設定した以上、建物全体(共有者Bの持分を含む)のために土地利用を容認していたと解釈すべきとしました。この場合、法定地上権は建物共有者全員のために成立し、建物全体が保護されることになります。

土地が共有、建物が単独所有の場合(最判平成6年12月20日)

土地をA、B、Cが共有し、建物をAが単独で所有している状態で、土地共有者全員が共同で土地に抵当権を設定した場合、原則として法定地上権は成立しません(最判平成6年12月20日・民集48巻8号1470頁)。

最高裁は、土地共有者(BやC)が法定地上権の発生を容認していたと客観的に認められる「特段の事情」がない限り、法定地上権は成立しないと判断しました。共有者間の人的関係(配偶者や親子など)は登記簿に公示されないため、競売参加者の予測可能性を害するとして、判断要素から除外されています。

この判例により、土地が共有の場合の法定地上権成立は非常に困難となりました。競売参加者にとっては安心材料となる一方、建物所有者にとっては厳しい結果となります。

時系列が絡む複雑なケース

仮差押えから本執行に移行した場合(最判平成28年12月1日)や、先順位抵当権設定時に建物が存在しなかった場合(最判昭和47年11月2日)など、時系列が複雑に絡むケースでは、判断の起点をどこに置くかが大変重要です。

実務では、登記簿を過去に遡って精査し、各時点での所有関係と建物の存否を正確に把握することからスタートします。

立場別の実務対応:成否判断後の具体的アクション

法定地上権の成否が判明した後は、各当事者の立場に応じて適切な対応を取る必要があります。

土地を競落した場合の対応

法定地上権が成立する場合、建物の取り壊しや土地の明け渡しを請求することはできません。この場合は、建物所有者との間で地代について協議し、安定的な賃料収入の確保を目指すことになります。

地代の額について合意できない場合は、裁判所に地代確定請求訴訟を提起します。法定地上権の地代相場は、裁判例の分析では固定資産税の3~4倍程度が多く見られますが、個別事情により異なります。

法定地上権が成立しない場合、建物所有者に対して建物収去・土地明渡請求訴訟を提起できます。ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、建物所有者との間で新たに借地契約を締結するなど、話し合いによる解決も検討すべきでしょう。

建物所有者の立場での対応

法定地上権が成立する場合、少なくとも30年間は土地の利用が保証されます。土地の新所有者と地代について協議し、長期的に安定した土地利用を確保することが重要です。地代を滞納すると信頼関係が破壊されたとして明渡しを求められる可能性があるため、適切な地代支払いを継続する必要があります。

法定地上権が成立しない場合、速やかに土地所有者と交渉を開始し、新たな借地契約の締結や建物の買取請求など、建物を維持するための方策を検討する必要があります。交渉が決裂すれば建物の取り壊しを余儀なくされるため、早期の対応が求められます。

競売参加を検討している場合のチェックポイント

競売物件を検討する際は、以下のポイントを必ず確認してください。

- 時系列の確認:登記簿で抵当権設定日と建物の建築時期を照合し、抵当権設定時に建物が存在していたか確認する

- 所有関係の精査:抵当権設定時の土地と建物の所有者を確認し、同一所有の要件を満たすか検証する

- 共有持分の有無:土地や建物に共有持分がある場合、判例に照らして法定地上権成立の可能性を慎重に評価する

- 先行処分の調査:仮差押えなど先行する処分がないか、過去の登記簿まで遡って確認する

【プロの視点で物件を評価します】 競売物件には思わぬリスクが潜んでいることがあります。法定地上権の判断を誤ると、想定外の損失を被る可能性があります。物件調査から入札戦略まで、専門家がトータルでサポートいたします。

よくある誤解と間違いやすいポイント

法定地上権に関しては、専門家でも判断を誤りやすいポイントがいくつかあります。

更地に抵当権設定後、建物を建築した場合

よくある誤解:土地に抵当権を設定した後で建物を建築し、その後競売になった場合でも、建物保護のため法定地上権が成立する。

正しい理解:抵当権設定時に建物が存在していなければ、法定地上権は成立しません。これは抵当権者が更地として評価した担保価値を保護するためです。債務者が後から建物を建てることで、一方的に担保価値を下げることは許されません。

この場合、抵当権者は民法389条に基づく建物一括競売を申し立てることができますが、これは建物も一緒に売却する制度であり、建物の存続を保証するものではありません。

共有関係での画一的な判断

よくある誤解:土地や建物に共有関係があれば、一律に法定地上権は成立しない。

正しい理解:共有関係のパターンによって結論は異なります。土地が単独所有で建物が共有(土地所有者が建物共有者の一人)なら成立しますが、土地が共有で建物が単独所有(建物所有者が土地共有者の一人)なら原則不成立です。個別の事案を最高裁判例に当てはめて慎重に判断する必要があります。

登記だけで判断することの危険性

よくある誤解:登記簿上の記載だけを見て法定地上権の成否を判断できる。

正しい理解:法定地上権の判断には、登記簿の情報に加えて、実質的な所有関係、建物の物理的存在、時系列の正確な把握が必要です。また、最高裁判例の理解なしに正確な判断はできません。特に共有関係や時系列が複雑な案件では、専門的な知識と経験が不可欠です。

まとめ:法定地上権の正確な判断で不動産取引のリスクを回避

法定地上権は、建物保護と担保価値保護のバランスを図る重要な制度です。その成否は不動産の価値を大きく左右し、関係者の権利義務を決定づけます。

正確な判断を行うためには、以下の手順を踏むことが重要です。

- 時系列と所有関係の事実整理:抵当権設定時や差押え時の起点を特定し、その時点での土地と建物の所有関係を正確に把握する

- 4つの成立要件の厳格なチェック:建物の存在、同一所有、抵当権設定、所有者分離の各要件を一つずつ確認する

- 判例への当てはめ:共有関係など複雑なケースでは、最高裁判例の類型に事実を当てはめて結論を導く

法定地上権の判断は、単なる法律知識だけでなく、実務経験と判例の深い理解が求められます。競売物件への投資や不動産取引を検討される際は、必ず専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

自分で対応するのは難しいと感じたら

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。

参考文献

- e-Gov法令検索(2025年10月8日現在)『民法第388条』。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 (最終確認:2025年10月8日)

- e-Gov法令検索(2025年10月8日現在)『借地借家法第3条』。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090 (最終確認:2025年10月8日)

- e-Gov法令検索(2025年10月8日現在)『民事執行法第81条』。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004 (最終確認:2025年10月8日)

- 国税庁(2025年10月8日現在)『第127条関係 法定地上権等の設定』。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/03/05/127/01.htm (最終確認:2025年10月8日)

- 裁判所(2025年10月8日現在)『BIT 不動産競売物件情報サイト – 法定地上権価格』。 https://www.bit.courts.go.jp/words/ha-ho/ho02.html (最終確認:2025年10月8日)

- 最高裁判所(1971年12月21日)『最判昭和46年12月21日・民集25巻9号1610頁』。 (最終確認:2025年10月8日)

- 最高裁判所(1994年12月20日)『最判平成6年12月20日・民集48巻8号1470頁』。 (最終確認:2025年10月8日)

- 最高裁判所(2016年12月1日)『最判平成28年12月1日・民集70巻8号1793頁』。 (最終確認:2025年10月8日)

この記事は、宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石が監修しています。制作はGeminiのDeep Researchによる調査、Claudeによる原稿制作を経て、立石が校正し、再度ChatGPTによるファクトチェックを行っています。